2023年9月のEAJRS2023年次大会@ルーヴァン・ベルギーの、記録とかメモとか考えたこととかです。

めっちゃひさしぶりの海外渡航、めっちゃひさしぶりのヨーロッパ、めっちゃひさしぶりのEAJRS参加、ていうか、こういうのを書くこと自体がめっちゃひさしぶりなので、カンがまだ鈍ってる感は結構あるのですが、なんとなくという感じで。

まずはEAJRS編です。

●「EAJRS」とは

説明しよう、EAJRSとは。

European Association of Japanese Resource Specialistsの略で、日本名は「日本資料専門家欧州協会」。ヨーロッパ各地の日本関係図書館の司書および日本研究者が集まるグループで、こうやって年1回どこぞに集まっては、日本に関する資料や研究や図書館やについて発表し合ったりする、というもの。ヨーロッパに限らず日本や北米その他から、司書・研究者に限らず学生や関連企業からも広く参加があり、人数規模でいうと今年は74人、という感じ。

うちとこからもコロナ禍前は毎年参加して、ブースを出したりしてましたが、今年はコロナ禍以降4年ぶり、egamidayさんとしては5年ぶりの参加です。

今年の開催地はベルギーのルーヴァン・カトリック大学(KU Leuven)で、2014年以来9年ぶり。なおegamidayさんは前回のルーヴァン大会にも参加しております。

会場は10年前と同じ、ルーヴァン大学人文系学部の校舎で、ふわっとした植物に囲まれてます。

ルーヴァン大学の図書館は、知ってる人には有名な『図書館炎上』(https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-00385-1.html)の舞台ですね、詳細はそちらにゆずる。

そして9年前と同じく、図書館前の広場では移動遊園地の機械的な音が大音量で鳴り響いてます。EAJRSもこの移動遊園地も同じ時期なのでこういうことになるらしい。

というわけで、ヨーロッパや北米の懐かしい顔ぶれに5年ぶりあるいは5年以上ぶりに会えた、といっては感慨を深くし、言っても日本の人だってここで会うのがコロナ禍ぶりの人がほとんどなのでまた感慨を深くし、いやコロナ禍関係なくそもそもEAJRSでのみ毎回お会いするような日本の人も少なからずで感慨を深くし、さらにはコロナ禍中オンラインやテキストベースでのみやりとりしてた人と、そういえばここでの対面が初じゃないですかと言っては感慨をいちいち深くしている、といった状況の中で。

ゆるっと始まる、開会の挨拶。会長の先生のおだやかな声。

ああ、ついに帰ってきたのだ、このEAJRSに。長安に帰ってきた海のシルクロードのラストのようにいたく感慨深い。

そういう4日間でした。

●各発表

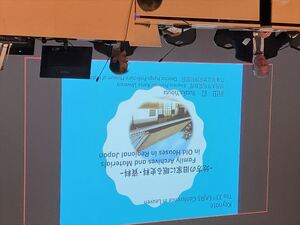

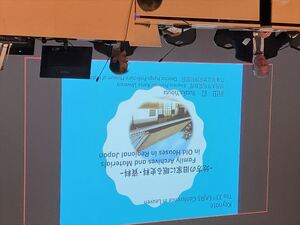

・藪田貫「日本の「旧家」に眠る資料-政事・文事・家事」

https://www.eajrs.net/materials-old-houses-japan-2023

EAJRSでよくお世話になる藪田先生の基調講演、「日本の旧家に眠る資料–政事・文事・家事」からスタート。すごく刺激的だった!ので、ぜひ公開録画をごらんください(https://www.eajrs.net/materials-old-houses-japan-2023)。国際性、学際性、資料のとらえかたと考え方について。家文書から見る文事・政事・家事といったことについては、文事を知るには家事を知らなければならない、そういう資料の調べ方をする(脇目をふる、ある意味”我慢”をする)、互いにかかわりあっていることをトータルで知るべきものなので、一体化させ再構築させる、分断させないとらえかたが必要なんだ、的な感じのこと。これはもうマジでそれと思うし、それがカッコイイ。そして、それを何かと分割しがちな我々の所業(もちろん必要があってそうするんだけど)のこともできるだけ忘れずにおきたい。

あと、当主になった人たちの「文事やろうぜ!」感が熱い、熱くてグッとくる。

そして藪田先生から見た海外日本研究交流史もまたおもしろい。

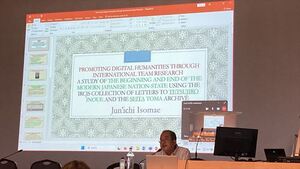

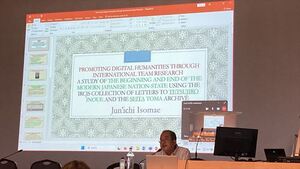

・磯前順一「国際共同研究を通したデジタル・ヒューマニティーズの研究推進方法 — 日文研所蔵・井上哲次郎宛書簡と藤間生大アーカイブを通した、近代日本国民国家の始まりと終焉の考察」

https://www.eajrs.net/promoting-digital-humanities-through-international-team-research-2023

日文研からの発表で、唯一資料の類の整理・研究とデジタルアーカイブ化について。会場から活発な情報交換があったことからもわかるように、こういう唯一資料、特にそのデジタルアーカイブについては、ヨーロッパ・北米の研究者・司書等専門家のあいだで関心が高い傾向、それは、私が思い出せる限り、日本でいわゆる”デジタルアーカイブ”の必要性有用性がちゃんと認められるようになる以前から、ずっと変わらずそうだったように認識しているので、そこんとこは日本側もちゃんと忘れないようにしておきたい、と思うです。

またその研究成果だけでなく資料の整理・経緯を含めたプロセスの情報交換が、EAJRSにおける発表の特徴なんだということも。

その他。

・「公開画像による古典籍利用の現在―国文学研究館館館共同研究を例として」。デジタルアーカイブの教育活用の話として。

・「1629年にオックスフォード大学のボドリアン図書館に寄贈されて嵯峨本の謡本三冊再考」、コーニツキー先生。「コックスは吾妻鏡を歴史書だとわかっていたが、なぜわかったのかは、わからない」っていうのがおもしろかった。

・「日本におけるDigital Humanities 及びデジタルアーカイブの全体動向: 新データ紹介を中心に」、後藤さん。基本として。

https://www.eajrs.net/overall-trends-digital-humanities-and-digital-archives-japan-2023

・「東京からグアムへ: 『日本の年代記』(1942年~1943年)とスペイン外交史料(1942年~1944年)を通して見たグアム司教ミゲル・アンヘル・オラノ・ウルテアガの救出」、長瀬由美さん。日本に連行されたグアム司教の救出話なんだけど、これ大河ドラマにできないか。

詳細→ https://www.eajrs.net/tokyo-guam-evacuation-bishop-guam-2023

・「A systematic case study of the official documents of the Hiroshima Domain Government in Edo period through Ryoshi examination」。サムライたちの文書情報化の話。

・「ある捕鯨船の記憶:ノルウェーと日本で発見されたふたつのイメージを結ぶアートとリサーチの実践」、是恒さくらさん。資料とフィールドワークとアートとリサーチとがしっかり絡み合ったこのご発表が、録画公開になっていないのが惜しい。

https://www.eajrs.net/memory-whaling-catcher-boat-2023

●ミニパネル企画

「未来を拓く知識と技術:ChatGPT・AIリテラシー・デジタルヒューマニティーズ」と題して、日欧米から4人に登壇していただき、ミニパネルというかクロストークをおこなわせていただきました。

そもそもこの企画は、コロナ禍で対面参加できなくなったというデメリットを逆手に取り、だったらむしろ対面オンリーだった時には実現できなかったような日欧同士の面子でのトークをオンラインでやったらおもしろいんじゃない?という発想で、2021年・2022年とやってきたことだったので、全員が現地登壇でオンライン登壇無しの開催だとさほどどうかなとは思うんですが、まあこういう勝手トーク企画自体がEAJRSさんにはあまり無いので、やるとそれなりにいろいろな反応が出てきて良かったな、という感じです。

もちろん結論無しにオープンに終わるパネルではあるんですが、それが種播きや泡立ちになれば、という感じだし、次の議論のヒントもいっぱい拾えたので、あとはみなさんそれぞれ職場に持ち帰って続きをやってください、といういつものやつです、こういう”非日常”な環境で”非日常”な人々と話するんだったら、それが一番効果あるでしょう。

なお、AIの話がほとんどできずに終わったのは司会の不徳です、すみません。

・未来を拓く知識と技術:ChatGPT・AIリテラシー・デジタルヒューマニティーズ (パネル)

https://www.eajrs.net/forging-knowledge-and-technology-future-2023

https://youtu.be/hhuHHE8jmrI

●ブース出展&ワークショップ

年1でほぼ同じ内容の出展ではあるものの、まだまだしがめるな、と。

・今回は、オープンアクセスのコンテンツをできるだけ推してみたいのと、日本から物理的印刷物を持ち込むのを極力避けたいとの意図と、ていうかみなさんもこういうところで紙もらって持って帰るのもイヤでしょうとの配慮から、酒呑童子絵巻マンガ版や絵巻等の主要&人気そうなオープンアクセスコンテンツについて、表紙を印刷しそこにURLのQRコードを貼り、机上に並べてどうぞその場でスマホでアクセスしてみてください、という体裁を試みてみたのですが、うん、確かにいくつかの(というか妖怪の)コンテンツはかなり興味を持たれることは持たれたものの、そのQRコードの紙をもって帰ろうとする人がほとんどで、あ、え、違うんです、この場でアクセスしてもらうつもりのあれなんです、・・・ていうか、みんな結局ほしいものは持って帰りたいんだな、ということがわかった、これは次回以降の申し送り事項。

・「センターの論文雑誌(物理的冊子)を送ってほしい」要望。オープンアクセス化・ボーンデジタル化が進む機関発行の学術雑誌ですが、オンラインオンリーにしてみたらしてみたで、「…え、この雑誌なんですか、知らない」みたいな新鮮反応をまあまあ多く得てしまい、いや、うちとこの雑誌って、ちょっと前までは初対面の地方の司書学生にも「あ、これ知ってる」って言ってもらえてたはずなのに、物理的冊子を送らなくなった途端に無名転落するのが現実なんですね、というのを目の当たりにした感じです。

・客員募集、グラント募集、留学生募集等の案内は速く売れていく。要覧や利用案内の類はまったく不要。ビジュアル資料は当然のごとく人気。妖怪人気は、学生向けだけでなく、教員からも学習教材・指導用資料としての要求が多く聞かれたので、今後はそういうコンテンツ化も有用か。

・新規公開の「近代日本美術展絵葉書データベース」が高評価。やっぱビジュアルなのか。

・一方で、テキストデータの不足や複数のデータベースを横断検索できない弱みについての指摘も聞かれ、もうずっと今後の課題。

●その他、日本研究・日本資料等の全般について

ある意味、メインパート。

・おなじくベルギーのゲントで8月に開かれたEAJS(ヨーロッパ日本研究協会)がありましたが、EAJSとEAJRSの両方に参加したという複数の方から、EAJSとくらべたときのEAJRSの強み、みたいなことを耳にした(まあもちろんEAJRSにわざわざ参加してる時点でそういう見方をする方なんだろうというあれはあるにせよ)。

EAJRSのほうは、人数がちょうど良く全員の顔が見える、横断的、学際的、テーマやカテゴリで細分化や分断がされていない、複数のセッションが同時併行することがなく多分野の専門家が集まっており、一見遠い分野の話も聞いたり議論したり共有したりできる(藪田先生も言及)、発表される内容が”成果”に限られない、ツールやプロセス(整理・経緯)やプロジェクトや方法論といった”今後に期待”な話を聞くことができる、等々。そのあたりが”資料専門家”の会合であることの強みなのかもしれない、ていう。(デジタルアーカイブ学会を思い出しますね)

・近年の地域研究の変化について。特に数年前のBLM(Black Lives Matter)以降、これまで「アジアコレクション」「オリエンタルコレクション」と認識され括られてきたのが、「ワールドコレクション」として扱われるようになってきている。そしてその「ワールドコレクション」をふまえての研究というのが、DEI(Diversity, Equity, Inclusion)をふまえたうえでの「旧英国植民地」「奴隷制度」であったりする。地理的”地域”から観念としての”DEI”へ、オリエンタリズムののこる地域研究よりも、多様性や学際性を大事にする研究姿勢への移行、という感じなのか。

・またこれもそこそこ前から言われていることではあるけど、さらに拍車がかかる傾向として、日本を学ぼうとする大学生の日本語学力の低下、たぶん語学へのモチベーションの低下。それは、学生が求め学びたいと思っている”日本研究”のあり方とのずれであり、従来どおりの語学力を求める教育とその変質とのマッチングがうまくいっていないんだろうな、という。

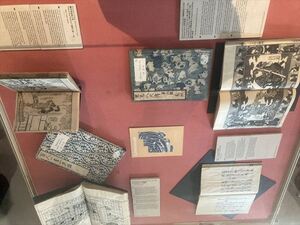

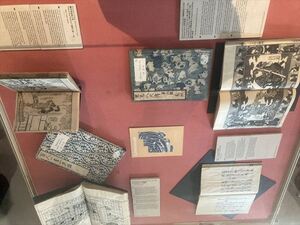

●エクスカーション

「Excursion to the Japanese collection at UCLouvain」というのがあり、貸切バスで郊外へ向かうこと約1時間、突如現れる人工学園都市、いやつくりこんだなという感じの場所に大学があり、そこで日本資料が展示されているという。

もともとのダッチなKatholieke Universiteit Leuvenから1970年代にフレンチなUniversite catholique de Louvainが分家して行った経緯については、ここでは割愛しますが、要はここに展示されてるような日本資料はUCL預かりになった、ということです。

といいつつ、実はブックサポートに注目してみてました。これいいなあ。