2025年3-12月のまとめ

滞架過ぎる。

●3月

・喫茶チロル

・朱雀に新しいサードプレイスを開拓した。セカンド・サードプレイス。

・MDプレーヤーを入手

・Surface

・メタデータ、一汁一菜でいいという提案。

・NCC Resource Sharing Committee

・六甲ビールのヘイジーセッションIPA

・↓以下、202503usコロンバス・オハイオ。

—

・Kindleサンプルショッピング

・謎カップ麺

・歩くには向かない土地柄

・アートなエリア、スーパーマーケット、学生消費者群、大学図書館は街歩きのインフラ

・AIは、エラー許容の、チキンレース(字余り)

・ローマ字継続審議

・ソーシャルは大事

・ディル風味のポテトチップス、生ソーセージ、フィラデルフィアステーキ、謎の菜っ葉。野菜の摂取が極端に困難な土地柄、栄養バランスのための部屋朝食。

・フォトグラファー&マイクランナー&コメンテーター、役割り多過ぎ問題。

・課題たっぷりのインフォーマルミーティング。

・心を鷲づかみの独立系書店、吾が輩はこの本屋に出会うためにうまれてきた、と言っても多少の過言でしかないくらい。

・教訓:機内は寒い。ネックピローの有無と眠れる眠れないはさほど関係ない。カフェインは抑制すべき。機内へは並んででも早く入る方がいい。

—

・データ・クライシス。地味に致命的なトラブルが続き、結果1ヶ月弱ほど奮闘してた。

・もしかしてこれが”花粉症”というやつなのか・・・

・専門的な依頼原稿執筆

・「黒川の笑 その31」

・「のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展」@京都国際マンガミュージアム

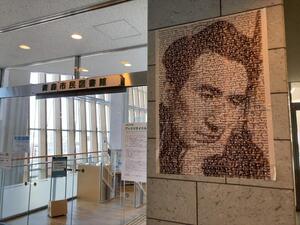

・『ガウディの伝言』

●4月

・新年度、日文研18年目。

・データ・クライシス、継続。

・桜さがし

・バルセロナへのプロジェクトが始動。関連本を集中読書の日々。

・人口密度シャバシャバ寄席

・隠された十字架さがし

・「続・続・最後から二番目の恋」

・『べらぼう』、安田顕という役者がいてくれて本当によかった。

・『ミュージアムの未来をつくる博物館情報・メディア論』

・「日本、美のるつぼ」展@京博

●5月

・札幌:遅れてきた花見・リピート、文学館

・折りたたみキーボードを入手

・膝に違和感の日々

・「アメリカを笑わせたい ~お笑いメイド・イン・ジャパンの挑戦~ ラブレターズ、吉住、上田航平ら日本のコント師がアメリカに挑む」(NHK-BS)

・「マジカル頭脳パワー2025」

・以下、↓202505euバルセロナ。

——————————–

・ダンジョン型のMLA連携・バルセロナ歴史博物館

・歩いても歩いてもコージーなグラシア地区、通いたい店ができる

・あの日の忘れ物、サグラダ・ファミリア

・アルハンブラの思い出、暑い

・牛もつとホホ肉の煮込み、背徳の朝食

・シャトーソース、ロメスコソース、フィデウア、フリカンドー、鱈、イカのフリット、パン・コン・トマテ

・どこで何食べてもひとつのこらず美味い、食べたいモノが大渋滞中

・コロニア・グエル、あのおっさん(ガウディ)はいったい何のつもりでこんなんつくってるんや

・何度目だ、サグラダ

・リアルタイムアタック・トランジット

・余録:芦田愛菜先輩

——————————–

●6月

・「リプリー、あいにくの宇宙ね」

・パスポート更新

・同志社ホームカミング。人に歴史あり。いまは未来の“あの頃”。

・映画「リライト」。時間モノとしてはハードボイルドで、青春モノとしてはイヤミスで、極私的には極上のバックヤードコメディ。

・「何する?何ができる?これからの大学図書館」NII OPEN FORUM 2025(登壇)

・「図書館情報資源論」を考えるシリーズ(2): 一科目の授業の中に体系性は必要か必要でないか – egamiday3+ https://egamiday.sakura.ne.jp/egamiday3plus/20250629/469/

・「日本文化資料を解放する : “日本”専門図書館の責務とは」. 『専門図書館』. 321号, 2025.6.(寄稿)

・夏越の祓

●7月

・「奈良県立民俗博物館の資料整理 : 京都芸術大学と奈良大学による調査・整理及び資料の譲渡作業について」(奈良県立民俗博物館研究紀要 第25号)

・越境シンポジウム 第16回「文化施設間の接点を増やす:『ミュージアムの未来をつくる』をめぐって」(登壇)

・和田敦彦『戦下の読書 統制と抵抗のはざまで』

・前の宵山

・HINO BREWING (滋賀県日野)のMILKY WAY(ヘイジーペールエール)、祇園祭限定?

・亜笠不文律@大阪

・イエティ「WHO CARES」@インディペンデントシアター2nd

・三島邦弘『出版という仕事』

・吉祥寺、百年、井の頭公園

・シベリア少女鉄道「ギフト・オア・アライブ」。観劇してただけなのに、作家から手酷いイジリを受ける。

・選挙がポピュリズムどころかすっかりバズり合戦になっており、広報の手法で点取りに行く姿勢をいまや隠そうともせず、瞬間的な人気投票が万事かのように錯覚させてくるのに対しては、白紙委任ではないという原則と、選挙と選挙の間の期間が本番という姿勢で向き合うほかないのでは、と。

・後の宵山

・還幸祭。三条通沿いの家の人たちが軒先に床机を出してお神輿が来るのを待ってる、のを見るのが、祇園祭の極私的ハイライト。

●8月

・MD保存計画

・動画保存計画

・琵琶湖一周エクスカーション

・江北図書館と木ノ本、鯖出汁醤油、実山椒味噌、サバイブユートピア

・長浜と鯖そうめん

・「照子と瑠衣」

・「しあわせな結婚」

・「ひとりでしにたい」

・「渡る世間は鬼ばかり」

・町家中華談義

・ヨーロッパ企画の暗い旅イベント、わちゃわちゃでぐだぐだな贅沢な4時間。

・ファミリーマート限定の無濾過ヴァイツェン

・なぜか繰り返される再健診

・アーサー書簡というコンテンツと向き合う

●9月

・「家事ヤロウ」最終回

・書店や図書館がアリーナだからとて、バズりや商業主義の優勢が偏ったまま、マイノリティの扱いが手薄いまま、その状態を是正せず右から左に持ちこむだけなんだったら、それはわざわざ”アリーナ”でっせと標榜する意味なくないかなと。

・「そして、息子はAIになった」(NHK-BS)

↓以下、202509euハイデルベルグ

——————————–

・「ラストマイル」

・驚きと誤算の寒さ

・Vetter33のへーフェヴァイツェンデュンケル

・へーフェヴァイツェンに継ぐへーフェヴァイツェン

・あの日のハイデルベルグ追体験。山道、スタバ、やたら歩かされる

・EAJRS2025

・とにかくパンを食べさせられる

・自炊は人権

・アーサー書簡は悲劇かどうか問題

・シュバイネハクセの切り分け呑み会

・カードゲーム

・教え子邂逅

・ネッカー川クルーズツアー

・ハイデルベルク図書館セルフ見学

・土産買えない問題

・関空検疫で、初のコロナ陽性

——————————–

・「御宿かわせみ」

・Peter Kornicki『外から見た江戸時代の書籍文化 写本・版本・在外書籍』「古活字版の終焉」

●10月

・「ばけばけ」。オンリーワン。

・大学共同利用機関シンポジウム2025「大学共同利用機関って何?」(登壇)。すべての図書館は共同利用機関である。あと、「標準化」が流行る。

・「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」

・我が輩もワークライフバランスなど考えない、当然ライフ優先である。ただし、そのワークはライフである、という仕分けが人から見ると若干バグってる。

・エビデンスの無いクイズなんか、ただの暴力ですよ。

・「小さい頃は神様がいて」

・たとえば図書館が1万冊の寄贈を受け入れる、ということは、所蔵できたかもしれない他の1万冊をあきらめる、ということでもあることは、あまり問題にされないけどわりと切実なこと。

・「人は2000年前をどう生きたのか:天海祐希と古代ローマの謎を解く」(BS朝日)

・『百人一首 編纂がひらく小宇宙』

・『百人一首リサーチ』

・『日本古典書誌学論 新訂版』

・「夢は終わらない」

・SARLIB試行、ブルシットジョブの権化

●11月

・ジンジャーブレッドラテ。今年の終わりが始まる。

・「民藝誕生100年 京都が紡いだ日常の美」@京都市京セラ美術館

・ループものの主人公のように、寄席への最短ルートを探している。

・「学術書のオープンアクセスについて考える」。オープンって何?がゆらぐ。

・生成AIクライシス

・紅葉@鞍馬寺・粟生光明寺

・笑いの内閣「こまばサクラの園」@THEATRE E9 KYOTO

・札幌会議

・札幌高級中華

・ラストサムライのしもべ

・38℃の偽陰性疑惑

●12月

・『いま、なぜサブジェクト・ライブラリアンなのか』。サブジェクトだ専門性だ人的資源だなんだかんだ以前に、読んでて自然に元気が出てくる。

・風邪が治りにくい身体

・見聞きする、考える、言う。逆三猿

・北米のみなさんとオンライン会議、いろいろ元気もらってきた。

・ヨーロッパ企画本公演「インターネ島エクスプローラー」

・『「メタデータ」のパースペクティブ』

・準備通り会議と、準備不足会議

・やりがいあったほうの総合的な探究

・貸棚書店2店目、cuebooks@ジュンク堂大阪本店

・すべり込みジンジャーブレッドラテを探す旅

・バンクーバーへの道

・AIにはAIを

・こもれび書店 棚主インタビュー

https://x.com/Books_Esmeralda/status/2002750361501913360

・「シナントロープ」

・Geminiに文章のアウトライン作らせてみたら80点レベルだったので、正直、一気にやる気なくした。もう、君らでよきにはからえよ。

・『ビボう六』

・人間ドックディズニーランド、即日判決は執行猶予。

・こたけ正義感「弁論」いのちの砦裁判編。見習わなければならない。

・見なしFIRE