東京~札幌ほぼ鈍行勝手旅・202411 - 3日目「あの頃の平泉」

■火曜

●仙台→平泉

おはようございます。

さっそく仙台を出ます。

朝5時台で、あわや朝食迷子かと思いきや、まさかの解決策が↓。

昨日の駅そばもそうですが、鉄道旅で難しいのが、場所と時刻の予定を優先させるために、都合良く望ましい食事にありつける確率が低くなることですね。特に朝はとてつもなく早く出ることが多いので、宿の朝食などとは縁が薄く、コンビニのおにぎりとか牛丼屋とかヴィドフランスになってしまうのもごく当たり前のことです。そこへきてこの奇策はなかなか。

仙台発 06:00 → 一ノ関着 07:31

一ノ関発 07:50 → 平泉着 07:57

松島は、小学生の頃に来たことがあるので、今回はパス。

車窓から海岸と島々を照らす朝日を拝むだけでも、多少の心は洗われるものです。

そして車内の高校生の多さに、今日は平日と気づかされます。

●平泉

平泉駅着。朝8時です。

開店朝一で駅前のレンタサイクルを借ります、じさまが対応。何時間いくらで延長はいくら、電動でもデジタルでもない、シンプルな自転車です。

さくっと中尊寺前まで到着。

●中尊寺・金色堂

ところがこの中尊寺へ向かう坂、月見坂という一見雅なネーミングながら、相当な急勾配。がんばって歩かなきゃしょうがないわけですが、ぜえぜえ息を荒げ、膝関節をきいきい言わせながら、これが中尊寺か、と思うわけです。

中尊寺。

世が世なら鎌倉ばりの都だったかもしれない平泉において、奥州藤原氏の力強さと正統性をExibisionするための、政治的・経済的・宗教的・文化的顕示を、ワンストップにしたような場所。(極私的感想)

それがこんだけ健脚勝負な高台にあるというのは、防御力を高めるのはもちろんなんだけど、演劇的演出もだいぶ効いてるな、という気がします。

弁慶堂やら東物見(展望スポット)やら薬師堂といったふうに、ところどころにこまめなスポットが散在してるのも、テーマパーク的な演出感があります。

といいつつ、全神経を集中させるべきメインのもとへやってきました。

金色堂がおさめられている覆堂です。これは近年の強化されたコンクリ製新築ですが、一見そうも思えない自然な装いが林間にとけこんでますね。

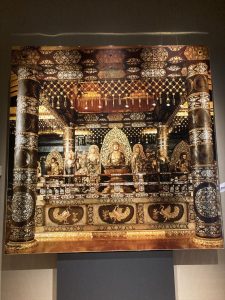

撮影不可なので写真はありません(↑これはどっかに飾ってあった写真)が。なんていうんでしょう、正倉院の宝物が正倉院自体のスケールで造形された超豪華増量版、とでもいうんでしょうか。螺鈿・螺鈿、象牙・象牙、金・金・紫檀、ていうのが大量に凝縮した特異点。正直なところ、第一印象としては、あれ、思ったより小さいのかな、でしたが、持参したオペラグラスで柱や欄干の細部装飾を凝視してると、相当の権力と財力がコストとしてかかってるやつやこれ、しかもそれが京都でも奈良でもないということの意味だな、と。

そうまでしてつくりあげたのが、極楽世界のコンパクト表現であり、阿弥陀信仰であり、権力と財力をふるったオーバースペックの特異点である、と。そうせずにおれなかったほどの、聖俗両方に振り切った顕示欲だと。

拝観券は建物への入館のみでなく、覆堂がある敷地一帯がその対象となっているので、覆堂への出入りはわりと自由です。金色堂を拝見してるうちに人が混んできたら、いったん外に出て、引けてきたらまた入ってみる、みたいな感じでたっぷり堪能してきました。

●その他の中尊寺

↑園内演出には芭蕉も参画。

↑これが旧・覆堂。

そもそもは鎌倉時代以降、金色堂はこの建物の中におさめられていて、当の芭蕉もこの中でご覧になったわけですが。

ここにあの金色堂があったというその様子を、一生懸命に脳内で想像しようとするんですが、なかなか想像がつきません。

なんでだろうと思ってたのですが、あれかな、金色堂のあまりの保存状態の良さ(それくらい豪奢さが色褪せてなかった)が、この覆堂内の環境とどうしてもイメージがマッチしない、ということかもしれません。よくあそこまで持ちこたえたな、と。

その他、境内を散策。

「西物見ミステリー」について記す。

西物見といういかにも眺望が効きそうな名前のスポットがガイドブックか何かの地図に書いてあったので、そのあたりをうろうろと探してみたんですが、何らかのお堂の裏側で入り込めないような、草むらや微妙な傾斜があるばかりで、一向にそれっぽいところがないのです。お札や土産を売る小屋の駐在っぽい人に聞いても、あー、それねえ、あの裏あたりになるんだけどねえ・・・、みたいな、なんとなく不自然なあいまいさと同情とうんざりさとがないまぜになったような、よくわからない返事をされて終わるのです。仕方がないので、これは地図上で一見それっぽく書いてはあるものの、実態は不明、というミステリーな存在なんだなと理解しました。

宝物館も拝見してきました。

豪奢なだけじゃなく、透かし彫りの仏具装飾とか、調度の足の曲線具合とか、これ技術高すぎないかっていう。

●平泉式わんこそば

東北での目論見のひとつがわんこそばなのですが、ものの本によれば、平泉には平泉独自のわんこそばというものがあるそうです。なんでも、最初から椀が定数で供されてるというもので、なるほど、よく見るわんこそばのように急かされて食べなきゃいけないくらいだったら、むしろそっちのほうがゆっくりできてよいではないかと存じ、中尊寺前のお店で早めの昼食。

各種の薬味で、好きなタイミングで味変させながらゆっくりいただけるんだったら、やっぱりこっちがいいなあ。

そしてなにより、ずんだ餅が美味しかった。

ずんだ餅にはあまり馴染みがない人生を送ってきてた身なのですが、美味しい(そして砂糖甘さ過ぎない)ずんだ餅というものをいただいてみると、なんといっても枝豆の香りのみずみずしさがぜんぜんちがうんだな、と。あと、粒感をだいぶ残した感じにしてくれてる歯触り・舌触り。あの食感を小豆で出せないものだろうか、難しいんだろうかなあ。たとえばゆで落花生ではどうか。

●その他の平泉

レンタサイクルの威を借りて、微妙に散らばってる平泉の見どころを、もう少し拾い集めてみます。

↑高舘。

その名の通り高台にある場所で、源義経が藤原泰衡に急襲されて最期を迎えた地。その後、このお堂が建てられ、芭蕉が「兵どもがゆめのあと」と詠んだところ。

眼下には北上川が流れており、それに沿っていまは高速道路、さっきから自動車の通過音が延々低音で響いているという状態なのですが、だからこそ、なるほど交通的に重要な土地なんだなということをなんとなく思うわけです。この先で北上川は衣川と合流し、そこから北が蝦夷(ゆえの衣川の戦い)。そういう意味でも平泉は最前線な土地柄だというのをあらためて思いつつも、一方であのそびえる束稲山の頼もしさだったり、広々とした裾野の安心感だったり、そして北上川のカーブの色っぽさだったりが、兵どもどころか、なんだかずいぶんと平和な光景だなあ、と思うのです。晴れてたらもっとすがすがしかったんでしょう。

ここに都があったら。

いまごろはどんな街だったんだろう。どんな風景だったんだろう。それはどんな日本史の結果だったんだろう。

みたいなことをちょっと思いますね。

↑無量光院跡。

平等院鳳凰堂を模したお堂があったとのこと。どんだけ都になりたかったのか。

向こうに見えるのが金鶏山。

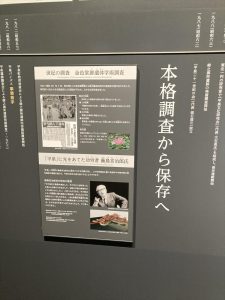

↑その後、「岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター」と「平泉文化遺産センター(旧・平泉郷土館)」へ。

自分のような平泉初心者にとってはどちらもよくわかるコンテンツではあったけど、どういう経緯でこことあそこで分散してるのかという具合がちょっとよくわからない。

↑毛越寺(もうつうじ)。

これも都になりたかった人たちの造作によるもので、平安期当時のかなり本気な浄土庭園がつくられ、それがのこっているというもの。

この池を堂々と橋が渡っていたというので、これはがんばって妄想により建築物を脳内で復元させなければならんな、という感じでぐるっとまわってます。

ですが、地元中学の学校行事らしきジャージのお子たちが群れなしてあちこちできゃいきゃい騒ぎながらお弁当を広げており、ああそうか、自分が子供のころにお弁当食べてた大宰府政庁跡もこんな感じだったんだな、と思い起すわけです。

庭内には遣水の遺構もあり、なんというか、京都の狭い域内で引き継がれ引き継がれでやっとここにある、というようなものより、こんなにふんだんに広々とした庭内で流れてるこの遣水のほうが、妙に現実味が感じられたりもして不思議なものです。

あとは、「作庭記」という存在のすごさに対する、謎の感動。

このあと、図書館のあるエピカ(平泉町学習交流施設)もちょっとのぞいてきました。

全部で5時間弱、平泉をそれなりに堪能。

レンタサイクルを返却にいくと、じさまがえらく怪訝そうにしてて、どうやら普通よりだいぶ長時間借りてたということらしく、毘沙門堂(達谷窟という山の中のほうにあるスポット)まで行ったのかと問われた。いや、ほぼ中尊寺にいたんだと言うと、そんなに居てくれてありがとう、と今度は感謝されるという。

以上です。

ちなみに、前日までが秋の藤原まつりだったとかで、ぶつかってたらこんなにゆっくりは見られなかったかも。

●紫波

平泉発 12:54 → 紫波中央着 13:53着

そこから1時間で、今度は紫波中央駅、盛岡まではのこり数十分というところまでやってきました。

いま持ってる切符(東京‐盛岡)では、たぶん最後の途中下車です。

ここは、我々業界にとっては有名なオガール紫波の紫波町図書館があるところ。

ご存じの方には言うまでもなく、ご存じでない方は↓下記をご参照。

猪谷千香. 『町の未来をこの手でつくる : 紫波町オガールプロジェクト』. 幻冬舎, 2016.9.

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344030091/

まちづくり、図書館づくり、公民連携プロジェクト云々ももちろんそうなんですが、この本自身が読み物としてシンプルにおもろくてよかったです。

残念ながら旅程が休館日とぶつかっちゃったのでご縁はありませんでしたが、面積が十分広そうで、窓からいろいろのぞく分には過ごしやすそうな感じのところでした。交流施設と一体化してると聞いてましたが、牧之原市のような混ざり具合というわけではなかった。

行政と商店・飲食含めいろんな施設がまるごと集まってるタイプのところですが、図書館含め交流施設全体が閉館日だったということからか、平日の夕方で人はまばらという感じ。マルシェがあって、そこには人がたくさんいました、蒸しパンと辛みそを入手。マルシェと図書館の人出のバランスは開館日だとちがうのかな、あと車中心の土地柄のようだけど、お子たちがここに来るときは自転車なのかなどうかな、みたいなことをいろいろ考えてた。

自分自身はいろんな図書館に行ったり使ったりしてきたけど、結局そのほとんどは大学の図書館であり、公共図書館には行ったとしても、そもそも”街”自体には観光どまりであちこちに住んだ経験があるわけではないので、どうしても公共図書館と街との関係を親身にイメージすることがなかなか難しい、というのが自分の弱点。なので公共図書館について考えることがどうしても耳学問レベルになってしまうということは、一応自覚してるところです。上記の参考図書を、おもしろく読みながらも、そういうことを考えてた。

あと、ベンチでクレープを食べてたら、バターはちみつをこぼして上着の袖を汚してしまった。

●盛岡

紫波中央発 14:52 → 盛岡着 15:14

盛岡に到着。

駅近に宿を確保。

宿近に↑岩手県立図書館があるので、ここもひととおり拝見。

岩手は啄木推しなんですね。

油断してると日がとっぷり暮れてしまい、石割桜、櫻山神社、その他いくつかの古建築を拝見。白龍本店のじゃじゃ麺をいただくなど。

その後、盛岡市内のブックカフェ↑「若草文庫」へ。

店内の調度品が自分の心にふわっと馴染む感じがして、とても居心地のいい空間。

あと、本棚のカテゴリと並んでる本のセレクトが、なんというか、あまりキンキンしてなくてまるっこい感じがするので、読んでも読まなくても癒される。これはたぶん、何度通っても癒されるだろうな、通いたいな、京都にあってほしい。

あと、なんせ厨房が見たところ立派で、けっこうちゃんとした食事も出しておられるらしいので、じゃじゃ麺じゃなくてこっちにしたらよかったな、と後悔ですね。次に来たときは、ぜひゆっくりしたい。

・・・・・・と思ってたのですが、こののち、こちらのお店は閉業なさったそうです。残念。

その後、クラフトビールを求めて市内を右往左往してたのですが。

まず、盛岡のバスの要領がさっぱりわからん…路線、番号体系、行先、バス停と乗り場、どれもだいたいで乗ることをなかなか許してくれない、京都市バスがかわいく思えるレベル…。

あとは、盛岡のクラフトといえばベアレンビールではあるのですが、そのころ限定の”ホップが云々”というビールが出てたらしくてそれをいただきたいなと思い、ネットでベアレンの充実してる系のお店を結局3軒くらいハシゴしたんだけど、まったくの空振りに終わる、という感じでした。まあ、そんなこともあるです。なので、写真もたいして無い。