東京~札幌ほぼ鈍行勝手旅・202411 - 2日目「会津さざえ堂に全振り」

■月曜(祝日)

おはようございます。

早朝の郡山駅です。

チェーンホテルの朝一大行列朝食競争を、ごぼう抜きで飛び出し、駅までダッシュしてきました。

●郡山→会津若松

この旅行は、基本的には東北本線を盛岡まで一本線なんですが、今日これから向かう会津若松については郡山から分岐で往復するのです。

郡山発 06:52 → 会津若松着 08:08

意外にも車内に人があまりおらず、祝日で通勤通学の人がいないということかしら、とか思っている。

それでも猪苗代駅ではそれなりの人たちが降りていって、装いからして山に登るのかなと。

沿線は霧に覆われてます。猪苗まっしろ、です。

これが音に聞く会津磐梯山なのですね、お初です。

スキー場がある面を見てるせいか、磐梯山って随分と虎刈りなんだなあ、という印象を持ったりしてました。

それでも成層火山なだけあってさすがにどうどうとしてるし、周りに高い山があるわけでもないし、天気のおかげで青空に映える感じが、基本イケメンさんです。

しかもどうやらいま乗ってる磐越西線が、磐梯山のふもとを北へ南へと蛇行するように進んで行くので、そのイケメンさんをいろんな角度から接写しつつぐるっとまわりこむ感じになってる。こうやってちがう方向からも拝めて、表情が変わっていくから、そういう山は人気出るんだろうなあと。

●会津若松

8時過ぎ。

会津若まっしろ、に到着。

今旅の第1目的たる、さざえ堂@飯盛山へ向かうのですが。

バスで行くべきか、レンタサイクルで行くべきか、徒歩で行くべきか問題が持ち上がります。

レンタサイクルのつもりだったけど、朝早すぎてまだ営業してない。

さざえ堂まで徒歩で行っても行けない距離では無いんだけど、そうするとその後の市内散策が明らかにしんどい。

乗り放題パスによる市内循環バスがあるらしいから、乗ろうとするけど、便数が微妙に少なくてあまり自由が効かなさそうだし、祝日時刻で朝の便が無い(逆では?)。

という逡巡を1時間近くうろうろだらだらしてた結果、結局レンタサイクルが営業開始する時間になってしまうという。

会津若松・自転車旅です。

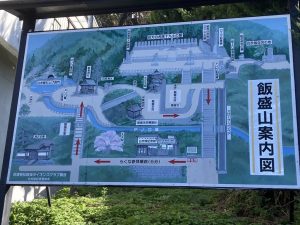

●飯盛山

会津さざえ堂があるのは、会津若松市の飯盛山です。

飯盛山はいわゆる白虎隊の自刃の地として知られるところで、ここから鶴ヶ城を見て、城の周囲から火や煙があがっているのを、城が陥落したと勘違いしたんだ、という話をうかがってます。

実際に鶴ヶ城がどう見えるか、気になったのですが。

↑会津若まっしろ、霧に隠れつるヶ城、まだ見えない。

↑霧が晴れました、が、見えてる?

↑なるほど、これだけ遠ければなあ、という感じ。

それはそれとして、そういう歴史的経緯から多くの人がお参りに訪れるスポットということなわけですが。

↑全体がこんな感じ。

↑山のそこここにさまざまの石碑や墓石があって、ぐるりとめぐり歩けるようになってる。

↑ムッソリーニから慰霊碑が寄贈されましたといって飾られている。

↑この石像のように眺めると、鶴ヶ城が見えます、というアクティビティ。

幕末史跡というより昭和な観光スポットという感じがだんだんしてくる。

↑たいそうな音楽をかけながら、人が自刃するまでを演舞する。

そうじて、歴史悲劇を演出しますというテーマパークな感じ。

●会津さざえ堂

それはそれとして、メインのチェックポイント、会津さざえ堂です。

会津さざえ堂とは。

寛政の頃、1796年に建立された観音堂で、正式名称は「円通三匝堂」、もともとは西国三十三ヵ所の観音像をまつっていてここで全部お参りができるよ!というパターンのやつですね。で、六角形×3層の木造建築なんですが、その中身が二重らせんのスロープになっていて、上りと下りが一方通行になっている、あら不思議&参拝コンプリート、ていう。

その昔、森ビルでおこなわれていた「建築の日本展」に、この会津さざえ堂の1/15模型(市内小学校所蔵とのこと)が出てたのを、建築よだれをだらだらたらしながら拝見してましたよ。

ということで、堪能し尽くしの時間。

↑上から見下ろす。

↑横から

↑正面

拝観券を購入すると、中を拝見できます。

↑上り。

↑最上層がこうなってて、下り側へ渡ります。

↑下り。

↑中心に柱があるのとその向こう側が見えるですが、行きしなと帰りしなとの三角コーンの位置の違いが、さざえ堂の幾何学的秘密を晒してますね。

という感じで、気づけばたっぷり1時間ほど、3回くらいのぼりおりして、木造建築欲をたぷたぷに満たしてたのでした。ごちそうさまでした。

こういう構図のも好き。

(注:11月の福島でこの緑というのがこの年だったのだなあ)

1時間おっても正直まだ足りなくて、後ろ髪を引かれまくっている。

●その他の会津若松

egamiday氏のこの日の情熱は、さざえ堂ですべて枯渇しました。情熱を全振りしてました。

というわけで、以降はすごろくのコマを点々と転々するようなふわっとした感じになります。

とりあえずは自転車で市中(住宅地等)をぶらぶらしつつ、鶴ヶ城へ。

さすがメインスポットだけあって、中は大盛況です。

人混みの中をさくさく歩きます、ていうか、ごめんなさい、egamidayさんは建築好きではあるものの、お城についてはとんと食指が動かない界隈の人でした。

なるほど、これが会津若松の眺望かあ、という感じ。

なおも市中をふらふらしていると。

会津市立会津図書館に行き当たりました。

ちょうどこのとき、ホールでは地元中学生のビブリオバトル大会をやってて、最後の役所のお偉い人っぽい人の講評をやってるところでした。

なんというか、若い世代の成長を阻害するのはジェネレーションギャップなんだな、という学びを得た

歴史ある土地柄だけあって、会津若松の街中には開発や取り壊しの難を逃れた古い建築物が多くのこってるのでした。

そのうちのひとつ、福西本店さんというところが、建物の中をじっくり見せていただけるところだったので、お邪魔してきました。

福西本店

https://www.fukunishi-honten.jp/

この土地の豪商だった家で、いまの建物が大正くらいからのものだそうですが、しっかり磨き上げられ、かつ現役でギャラリー的にさまざま活用しておられるところが、吉、という感じ。

入口で応対してくださった女性の方が、(これも)付かず離れずのちょうどいい距離感・情報量での解説をしてくださって、とてもありがたかったです。商家の人だな、という感じ。

あと、結構な広々間取りだった。

その他の近代建築たち。

↑いまはカフェという紀州屋ビル

↑ここを大町四ッ角といい、かつて町の中心だったとのこと。

さっきから延々とフォトジェニックな建物が並び尽くしてるのですが、この通りが、大正浪漫の雰囲気のただようレトロなオシャレスポット、七日町通りとのこと。

歩いて楽しい通りではあるんだけど、車の交通量が多いわりに道が狭く、歩道に使える幅が極少なもので、なかなか思うようにはぶら歩きを楽しめない、という感じ。もともとメインストリートだったんだろうからこその、この建築並びでありかつ交通量なんだろう、と思えば致し方ないのですが、かといって、拡幅できるような場所でもないし、難しいですね。

そろそろ昼食時だし、郡山に戻る電車の時刻も気になってきたところで、レンタサイクルを返却しに駅まで戻り、ついでにいいお蕎麦やさんくらいは駅前にいくつかあるだろうと思って、駅の観光案内所に聞いてみたところで、いや最近閉店しちゃったのでいまはもう無い、と言われ、困ったなとネットで探したちょっと遠いところの店まで歩いてみたところが、祝日閉店で、結果、駅そばをずるずるすするので終わったという。

初めての土地を上手に楽しむのは、やはりなかなか難しいものですね。

●郡山→仙台

会津若松発 13:30 → 郡山着 14:36

郡山発 14:41 → 福島着 15:26

福島発 15:43 → 仙台着 17:05

そして電車に揺られ。

今日も日が暮れようとしている…。

●仙台

日が暮れた頃、仙台着。

とりあえず行っておきたい”極私的図書館総合展”スポットがクローズ間近なので、またも駅前レンタサイクルを借り上げて、宵闇の仙台駅前を大急ぎで、施行されたばかりの法律を遵守しながら、走る。

極私的図書館総合展・仙台編。

その1、火星の庭。

仙台のカフェ&古書店で、広さはさほどないんだけど、たぶんセレクトがぎゅっとしてるからなのか、ボリューム感というか満足感がひしひしする。残念ながらおうかがいできたのが閉店時刻直前だったので、カフェでお茶をいただくことは断念ですが、できれば人がいない時間帯に通いたい、セーフティな場所という印象です。

●せんだいメディアテーク

極私的図書館総合展・仙台編。

その2、せんだいメディアテーク。伊東豊雄。

建物ができたばかりで話題の頃、いつかは行こうねと思ってて。

震災のあとも、近いうちに行かなきゃねと思ってて。

結果、開館から20年たってやっとこの建物を拝見することができました。

といっても、20年建てば図書館の運営の在り方も建物の在り方も進行しているので、そっか、ここからこれ以降の年表が始まってるんだな、という元祖詣でをしてる感じになってる、ガラスまみれ感とか、メディア・イベント・スペースの、複合を越えた融け合い感とか、もう幾分見慣れてしまってるかのように見えて、実は、ていう。見慣れた感こそがその成果の証、的な。ティーンのアクティビティ的なスペースもあって、こういうのひとつあったらだいぶちがうよなと。

ここも図書館閉館直前だったので、高速で全体を見て回ると、なるほど震災関連の蔵書の充実さが、肝の座ってる感じがする。震災というより、蔵書構築ってこうだよな、という思いを新たにするのです。

もうひとつ見たかったのが「わすれン」、3月11日をわすれないためにセンターで、震災資料ということ、地域のアーカイブであること、住民参加型、オーラルヒストリー、マルチメディア、リアルなスペース&リアルな展示の常設と、あれもこれも重要な要素が結実したようなところで、しかもこのスペースは図書館閉館後もオープンな場所というかたちにしてくれてあるので、比較的ゆっくり拝見してました。映像ディスプレイみたいのがあってそれは閉館のタイミングかなんかで消されてるっぽかったのですが、なんとなく見てると、スタッフの人が「消しちゃっててごめんなさい」みたいに声かけてくださって、それで思ったのが、リアルな場所と物があることこそが「忘れん」ためには大事なんだな、と。消えてるディスプレイが現物として存在してるから、消えてる、忘れちゃダメだ、と思えるけど、バーチャルなコンテンツだったらふわっと埋もれて忘れていきかねない気がする。その大小は関係なくていいから、石にかじりついてでも、リアルな場所、リアルなモノを、現にそこに存在させておくということの「忘れん」的な意味、みたいなことを思たです。

メディアテーク内のギャラリー展示では「地域とアヴァンギャルドー戦後前衛芸術の聖地/仙台市太白区太子堂」という展示をやってたのですが、これは久々にシビれました、地域資料の展示ではあるけどこれは全国巡回展示してほしい。糸井貫二という人を不勉強で存じませんでしたが、「殺すな」の路上パフォーマンスもさることながら、解体前の自宅内部の詳細な写真とか、そこでみつかったという本人のメモとか、その地域のこれまでがわかる文書類とか。個人と地域と政治と芸術が、これもモノとして現前とある(あった)様子を拝見できました。一番長時間いた。

●ビール@仙台

安い牛タンの夕食をカンタンに済ませて(註:牛タンにさほど魅力感じてない界隈)、仙台のビール/ビール処を探さなければと、わりとがんばってみました。

何やら街中で醸造してるというビジネス感の高そうなビール処があったんだけど、閉店日だった、オフィス街っぽい立地で祝日閉店ということは、そういうことかという感じで、スルー。ほかに、スパイスカレーとクラフトビールの店というのがあったのですが、行ってみるとそこも閉まってる。あれ、もしかして夜早い系の土地柄?

1時間ほどさまよって見つけたお店。

Apéro and co.

https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4027712/

Teenage Brewingという(なんちゅう名前)埼玉のブルワリーの「Entropy」(https://shop.teenage.jp/items/92810450)で、一番好きなパターンのhazy IPAをいただけたので、トータルで今日も勝利でした。

しゃべり好きの常連さんと、人なつっこくて応対上手の店主さんのおかげで、ついつい旅程についていろいろしゃべってた、そりゃ珍しがられる。数々のよそのお店が閉まってくれてたおかげで、仙台で通いたいクラフトビールのお店に出会えたなと。

大内のネギそばは、またいつか。