2024年9月にEAJRS2024年次大会@ソフィア・ブルガリア、参加メモです。

EAJRSとは。

2024年の開催地は、ブルガリアの首都・ソフィアにあるソフィア大学でした。

●各発表編

今回はブース(後述)設置場所が大会会場とまあまあ離れていたため、各発表を拝聴する機会があまりなく、また会場の都合からディスプレイが遠くて見えないところが多く、ということで、メモはほとんどありません。残念。

https://www.eajrs.net/2024-sofia

各発表者のアブストラクトから、当日資料およびYoutube動画がリンクされています。

極私的に気にしてたのは、以下のあたりです。VIDEO VIDEO VIDEO

●ミニパネル企画

ここ数年司会を務めているミニパネル企画。

当日の動画は下記から。VIDEO

●ブース出展&プレゼンテーション

毎年、所属機関の広報とフィードバックの拠点として、ブース出展をおこなっています。今年はそれにくわえて、各機関・団体15分程度のプレゼンテーションができるセッションというのが設けられていて、そちらも実施してきました。

・今年はブースのエリアが、大会会場からもコーヒースペースからも遠く離れていたため、大会参加者で立ち寄ってもらえる人があまり多くなく、残念。https://da.nichibun.ac.jp/item/003762507 )をうちとこの巨大ロールプリンタで不織布に印刷して、横につなげてなんちゃって巻物にしたやつ、これを持っていってテーブル上でひろげてたのですが、かなりの好評を得たのです。妖怪に興味があるという人はもちろん、なんだこの奇妙な絵はと、なんだこのコミカルなモンスターはと、物尽系なので次から次へといろんな絵面が登場する、これは純粋にコンテンツに助けられたパターン。あと、不織布で遠慮無く触ってもらえるやつなので、自分で手に取って操作できることの楽しさ。これを、たとえば”公道”的なブースエリアをたまたま通りかかったブルガリアのご婦人から「どうやったらこれを買えるのか」と請われたり、他館さんから「そのロールプリンタでうちの絵巻を印刷してほしい」と請われたりと、こんなところにニーズがあったりするのだなあ、という感じ。日本からの機関参加勢に絵巻が囲まれる、という一幕もあったりした。

●ローマ字ミーティング

日本語書誌および多言語書誌のローマ字に関する、イギリスと日本とでの有志ミーティング、というものもありました。ローマナイズというのは古くから取り沙汰されてきた課題であり、なおかつ今でもなかなか解決しないという難題なのですが、自分の中でもこの回だけで整理しきれるような話では全然ないので、また別の機会に考えてまとめます。

●図書館見学

図書館見学は3班にわかれており、国立図書館とかミュージアムの班も興味深くはあったのですが、やはりここは堅実にという感じで「ソフィア大学図書館巡りツアー」を選択したところ、参加人員5人という絶妙なグループ構成を得ました。

ツアーガイドをしてくれた学生さんが、英語堪能で、発声が非常によく、説明が明解、という有能極まりない方だったので博士課程くらいの院生さんかなと思ってたら、あとで学部3年生と聞いて驚愕したものでした。ちなみにおすすめのブルガリア田舎は、バンスコとコヴァチェヴィツァとのこと。

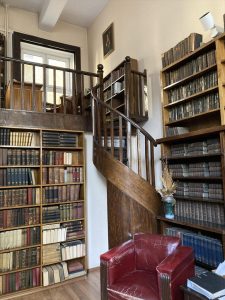

↑日文研への里心が出てしまいそうになる円形図書館。

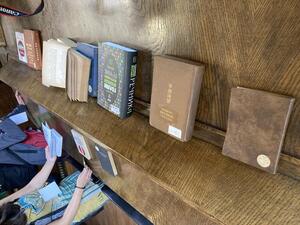

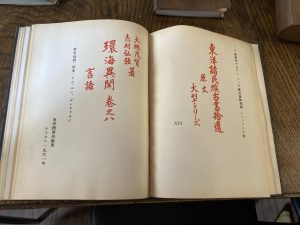

↑日本関係資料として提示された多様な参考図書。ロシア語を通して日本語を学んだ時代、等。

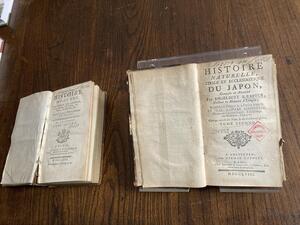

↑ケンペル日本誌などが提示される部屋。

↑ぐるぐるとまわるうちに、高いところに案内してもらう。

↑最新かつ働きやすそうさ満点のコンサベーションラボに案内していただく。

●その他

・なんせいろんな人に会えてうれしかった、という話。https://sites.google.com/view/ejdhxtalk20231107 )を視聴してくださった方からのフィードバックも得たりしました。聞くと、このイベントをきっかけに登壇者とつながり、問題意識を共有して、今大会での発表に至ったとおっしゃるので、やってよかったのだなあとしみじみする。

思い起こせば、egamidayさん最初の参加が2024年。

2025年9月はハイデルベルクの予定のようです。